Q&A 4 日韓関係・植民地支配 | Fight for Justice 日本軍「慰安婦」―忘却への抵抗・未来の責任

Fight for Justiceサイトがアクセスできなくなる時があるため、バックアップ的に記載いたします。本サイトは下記です。

Q&A | Fight for Justice 日本軍「慰安婦」―忘却への抵抗・未来の責任

4 日韓関係・植民地支配

- 4-1 そもそも韓国併合とは?

- 4-2 戦前の朝鮮は日本の一地方に過ぎなかった?

- 4-3 日本のおかげで朝鮮が豊かになった?

- 4-4 日本は朝鮮に教育と文字を広めたのか?

- 4-5 植民地下の朝鮮は平和だったのか?

- 4-7 朝鮮人強制連行はなかったか?

4-1 そもそも韓国併合とは?

日本による韓国併合は合意にもとづいたものだったとか、平和的に行われたという議論がありますが、実態はどうだったのでしょうか。

1910年8月に行われた「韓国併合」とは、「韓国併合ニ関スル条約」を結んで大日本帝国が大韓帝国を廃滅させ、直轄植民地として自らの版図に編入したことをいいます。

「韓国併合ニ関スル条約」では、「韓国皇帝陛下は、韓国全部に関する一切の統治権を完全且永久に日本国皇帝陛下に譲与す」(第1条)と位置づけ、「日本国皇帝陛下は、前条に掲げたる譲与を受諾し、且全然韓国を日本帝国に併合することを承諾す」(第2条)と謳っています。つまり、大韓帝国皇帝が韓国に関するすべての統治権を大日本帝国皇帝、すなわち天皇に譲渡し、天皇がこれを受諾して韓国を日本に編入するという論理構成になっています。韓国併合が合意にもとづいて行われたという主張は、この条約を前提にしているわけです。

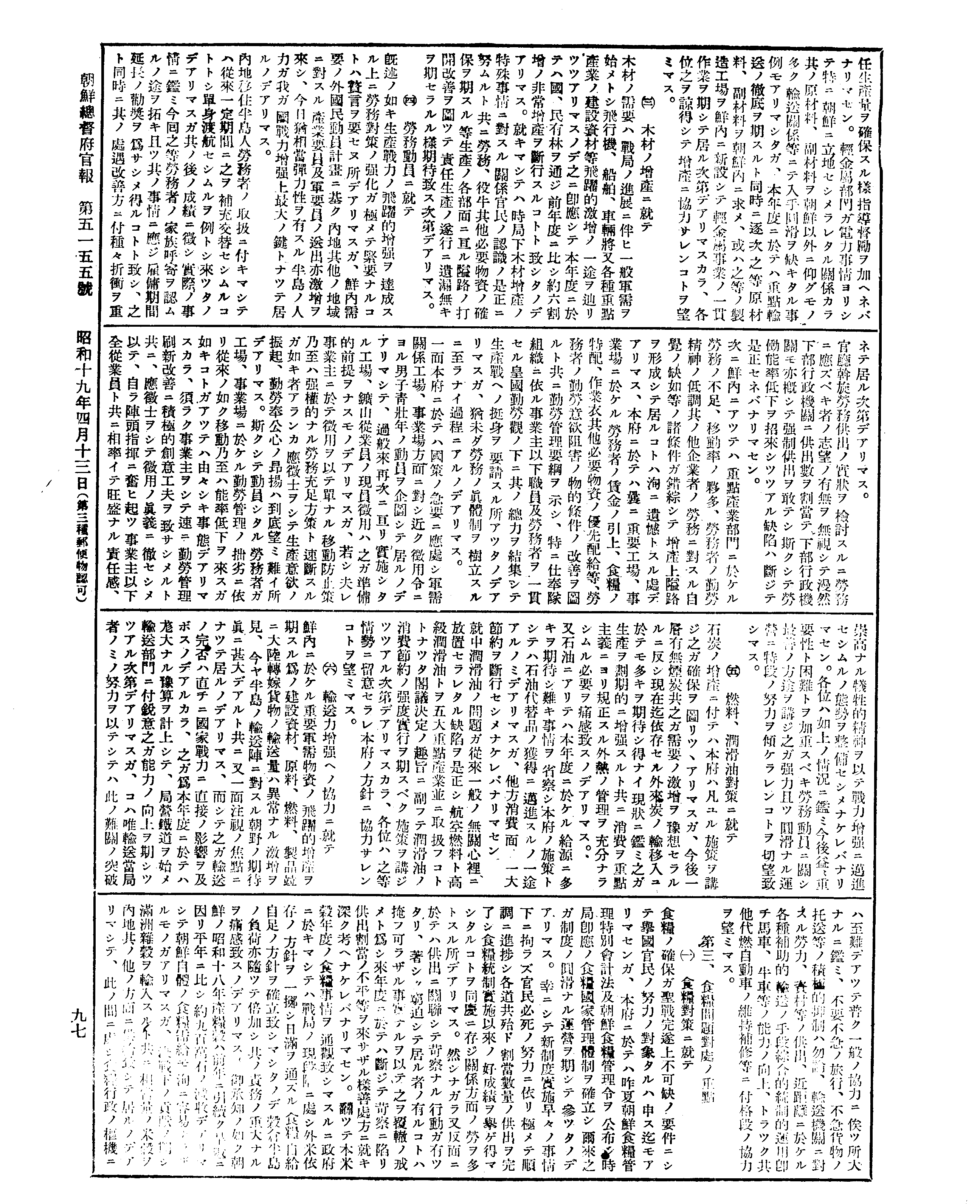

韓国併合の内容を伝える日本新聞の号外

しかし、この条約が結ばれた経緯を詳細に調べると、そうした「合意」の形成は危ういことがわかります。同条約は、日本が準備した条約案を韓国に受け入れさせたものだったからです。もちろん、韓国側が受け入れたのだから「合意」が形成されていると強弁することも可能かもしれません。しかし日本政府は、将来の日韓「両国民ノ輯睦ヲ図ル」ために日韓の「合意」の形式を整えることを重視する一方、もし韓国側が抵抗を示した場合には、威圧や一方的宣言によって編入を行うという方策もあわせて検討していました。

では、なぜ韓国側が韓国併合に際して「抵抗」を示さなかったのでしょうか。確かに韓国併合時には大規模な抵抗運動は起きていません。その要因として、日本が韓国併合の断行に向けて軍隊や警察による警備態勢を強化させ、特に6月から警備部隊を順次ソウルに集結させ、首都地域の治安維持態勢を整えていたことをあわせて考える必要があります。韓国併合条約を統監として締結した寺内正毅は、この治安体制の整備について「軍隊、警察の威力と不断の警備は間接に〔併合が平穏に行われたことに〕多大の効果を示したるは亦争うべからざる事実」であると誇っていました(『韓国併合始末関係資料』78頁)。

しかし、日露戦争による日本の韓国侵略以来、韓国併合に至るまでの期間、日本の支配に抵抗して義兵将らを中心に武力闘争が高揚していた歴史的事実を押さえておかねばなりません。日本は、植民地戦争とも呼びうる義兵戦争を鎮圧するために軍隊を増強し、徹底的に弾圧しました。日本の治安機構が編纂した『朝鮮暴徒討伐誌』によれば、1907年から10年末までの3年半で、義兵と日本軍との交戦回数は2,819回、14万人の義兵が参加し、義兵側の死者は17,688人に上りました。戦争の規模を死者数から単純に導くことはできず、あくまでも指標の1つにすぎませんが、この死者数は日清戦争時の日本の戦死者数約13,000人を大きく上回るものでした。さらに、この義兵側の死者数は、日本軍の死者数130名程度と桁違いに多くなっています。そのかけ離れた数字の差は、義兵をはじめとする朝鮮民衆に対する虐殺が日本軍によって行われた可能性を示しています。また1909年末には、最後の大規模掃討戦として「南韓大討伐」が実施されました。日露戦争以来、5年以上に及ぶ日本軍の掃討戦を経て、韓国併合時には朝鮮半島内には武装抵抗勢力がほとんど残っていなかったのです。

もう一つ、「合意の形成」を容易にしうる要因として、日本の段階的な主権侵奪によって、韓国政府の自由意思が制限されていたという問題が挙げられます。

1904年に始まった日露戦争段階から、日本が大韓帝国の主権を順次奪っていきました。日露開戦直後、日本の内政干渉や軍事上必要な地点を収用することなどを定めた「日韓議定書」を韓国政府に強要し、翌年の日露講和条約後、第2次「日韓協約」を結んで韓国の外交権を剥奪して日本の保護国としました。

さらに1907年、韓国皇帝・高宗が第2次「日韓協約」締結の不法性を国際世論に訴えようと、オランダ・ハーグで行われていた国際会議に密使を派遣した、いわゆるハーグ密使事件を契機として、反日的な態度を示していた皇帝・高宗を譲位させ、病弱な純宗を即位させるとともに、第3次「日韓協約」を締結して韓国の内政権を奪い、日本人による統監府を中心とした韓国統治機構の再編を図りました。そうした日本による断続的な主権侵害の下で、はたして韓国政府が十全な自由意思をもちえたか否かを再検討する必要があります。

日韓交渉および日朝交渉において、韓国併合の不法性を指摘する日韓旧条約無効論が議論となりましたが、そのなかで焦点となったのが第2次「日韓協約」の有効性についてです。2000年を前後する時期に、日韓の歴史研究者間で、国際法学者を巻き込みながら第2次「日韓協約」の有効性に関する論争が、特に海野福寿氏と李泰鎮氏との間で行われました。

そこでの論点は大きく分けて、①批准書の存否や主権委譲にかかわる手続きなどの条約の形式をめぐるものと、②条約締結過程で日本が韓国側代表に対して加えた強迫などの行為を条約成立の阻害要件と見なすか否か、の2点でした。

特に②は、ソウル中心部で日本軍が軍事演習を行って威嚇するなか、条約締結をリードした伊藤博文が軍事力の行使をちらつかせながら詐術的言動により条約を締結したもので、条約締結直後からその非を鳴らした義兵や愛国啓蒙運動などによる反日運動が繰り広げられることとなります。それが条約の無効原因となるかどうかはともかく、日韓歴史研究者間の論争でも、条約締結において強迫行為が行われたという歴史的事実の認定自体は一致しています。日本が軍事的示威を行使しながら韓国の主権侵奪を遂行していったことは、第2次「日韓協約」締結過程にもよく表れています。

なお、「韓国併合」という呼称についてですが、日本では日韓併合、日韓合併などと呼ばれることもあります。「併合」という用語は、韓国併合当時、外務省政務局長だった倉知鉄吉によれば、「韓国が全然廃滅に帰して帝国領土の一部となるの意を明らかにすると同時に、その語調の余りに過激ならざる文字を選ばんと欲し、種々苦慮したるも、遂に適当の文字を発見すること能わず。依て当時未だ一般に用いられ居らざる文字を選ぶ方得策と認め」て用いたものとされます(小松緑『朝鮮併合之裏面』)。

実際には、韓国併合以前から「併合」という用語が史料上表れており、倉知の回想は実態に即してはいませんが、それはともかく、「併合」という用語は植民地化の本質を隠そうとする意図によって選択的に用いられたものと言うことができ、歴史学における概念としてきちんと検証する必要があります。なお、韓国では「韓日合併」などが使われることもありますが、先に述べた日韓旧条約無効論の立場から「強制占領」(強占)と呼ばれることが多くなっています。

参考文献

趙景達『近代朝鮮と日本』岩波新書、2012年

趙景達編『近代日朝関係史』有志舎、2012年

4-2 戦前の朝鮮は日本の一地方に過ぎなかった?

植民地とはもともと、ある国・地域からの移住者によって経済的に新たに開発された土地を指す概念です。つまり開拓地という言葉と通ずる性格をもっていたと言えるでしょう。しかし植民地という言葉は、19世紀以降の帝国主義段階以降の歴史において、もともと持っていた主に軍事力を背景として他民族が居住する地域を政治的、経済的、文化的に支配する側面が強調されるようになり、そうした統治形態を指す概念として使用されています。

近代的法制度の観点からは、国の領域の一部であるが、その国の統治の一般原則に対する例外が認められて特殊の法形式による統治が行われる法域、つまり異法域を植民地と規定しています。したがって植民地をもつ近代国家においては、本国統治において行われている法的な原則が一般的には適用されない複数の法域によって、領域、すなわち統治権の及ぶ範囲が形成されることになります。

大日本帝国が敗戦によって植民地を放棄するまで、日本には、「外地」と一般的に呼ばれた公式植民地が複数存在しました。領域への編入順に、台湾、関東州、樺太、朝鮮、南洋諸島の5つです。その統治形態は、地域や時期によって、直轄植民地、租借地、保護国、委任統治領とさまざまですが、これら植民地に法制度的に共通してあげられる特徴は、これらの地域に帝国憲法で規定された臣民の権利・義務を定めた法律が当然には施行されなかったという点です。帝国憲法では、帝国議会の協賛を経て天皇が立法権を行使すると規定されていましたから、植民地においては帝国議会の権限が必ずしも及ばない場合があるということになります。

ではこれらの地域ではどのような法制度が行われていたのでしょうか。ここでは植民地朝鮮に限定して説明していきます。

朝鮮における植民地統治機関である朝鮮総督府の行政長官・朝鮮総督は、天皇が任命する親任職であり、官制上、陸海軍大将しか就くことができませんでした。1919年の三・一独立運動を契機として行われた官制改革により、文官にも任用範囲が拡大されましたが、文官が総督に就任した事例はありません。また総督は、天皇に直隷して、委任の範囲で陸海軍を統率できるとともに、政務に関しては内閣総理大臣を経て上奏して裁可を受けることができるとされ、制度的には天皇以外の監督機関は存在せず、立法権と行政権、司法権、さらには軍隊統率権をも一元的に行使することができる強大な権限をもっていました。つまり植民地朝鮮においては、日本本国で曲がりなりにも行われていた三権分立が制度的に保障されていませんでした。

このうち、法制度的に特に問題となるのは立法権の問題です。韓国併合時の日本政府の公式的見解では、大日本帝国憲法が植民地朝鮮に施行されるとされていました。しかしそれは、天皇の統治権(天皇大権)が植民地朝鮮に及ぶという原則を形式的に確認したものにすぎず、憲法が実体化する諸権利等を規定した部分については施行が保留されました。

それを端的に示すのが、朝鮮総督に対する立法権の一般的委任です。朝鮮に先行する植民地である台湾でも同様の問題が起こり、台湾総督への立法権委任を定めた法律1896年法律63号にちなんで「六三問題」と呼ばれます。

先に述べたように、帝国臣民の権利・義務は帝国憲法の下、法律によって規定されました。しかし植民地朝鮮では、法律で規定されるべき内容は、①天皇の命令である勅令によって朝鮮に適用された法律(著作権法や特許法、治安維持法など)、②朝鮮に施行することを目的として制定された法律(東洋拓殖会社法、朝鮮事業公債特別会計法など)、③制令とよばれる朝鮮総督の命令によって制定されていました。

制令には、植民地支配下において制定されたものだけでなく、韓国併合以前に存在した新聞紙法や保安法などの法令の効力を存続させる形式のものも多く含まれています。本来、法律によって規定されるべき内容であっても、②以外は行政部の独自の権限による命令によって行われていたのです。特に朝鮮総督に、制令という法律に代わる命令を出す権利、つまり立法権の一般的委任を認めるかどうかは、当時の帝国議会および法学界でも広く議論されましたが、結局、日本が朝鮮を統治している期間に、この問題は解消されませんでした。

もう一つ、法制度的観点から問題となるのは、日本人と植民地民とに適用される法規が必ずしも一致しなかったという点です。大日本帝国の領域内では、属地法と属人法が併用されており、法域と民族という二重基準からなる法制度が存在していました。

たとえば衆議院選挙法は属地主義的に行われ、日本列島内(内地)に住む朝鮮人にも参政権が付与される一方、朝鮮在住の日本人には参政権がありませんでした。これは法域間で法適用が異なる事例です。

一方、同じ法域内において、民族間で適用法規が異なる場合も数多く見られました。たとえば徴兵制度の運用でそれを確認してみましょう。大日本帝国憲法下の徴兵制度は、1889(明治22)年の「徴兵令」(なお、最初の「徴兵令」は1873年公布)、および1927年の「兵役法」にもとづいていますが、「戸籍法」の適用を受ける者が徴集されるとの規定から、「戸籍法」ではなく「朝鮮民籍令」(1922年制定。それ以前は併合以前に制定された「民籍法」にもとづいていました)の下で編成されていた朝鮮人は徴兵を受けませんでした(なお、北海道や沖縄など、日本「内地」でも植民地本国への編入の度合いによって施行が遅れた地域もありました)。朝鮮人に徴兵制が敷かれたのは、1937年の日中戦争以後の戦況悪化に伴う兵力不足の下で、1943年の「兵役法」改正で、「戸籍法」および「朝鮮民事令」のうち戸籍に関する規定を受ける者に徴集範囲を拡大したことによります。同じ徴兵であっても、日本人には「戸籍法」を、朝鮮人には「朝鮮民事令」を適用していたわけです。

ちなみに当初、制令として制定された「朝鮮民事令」は、植民地朝鮮における民法とも言えます。民法は、契約といった経済生活や、相続・家族制度といった家族生活の法という性格をもっています。朝鮮総督府は韓国併合に際して、日本内地との経済活動の連動性を図るという意図もあり、いわゆる契約法的側面については朝鮮にも施行しましたが、家族法の部分については従来の慣習を残し、日本内地と朝鮮とを切り離しました。具体的には、民法が定める内容については、「朝鮮民事令」等に規定がある場合以外は、「民法」によるという手続きをとっていました。

つまり、内容としては日本本国の法律であっても、朝鮮内では制令の形式で規定されていたのであり、これを「法律の依用」と呼びます。これは、民法が定める内容のどの部分を朝鮮に施行するかを決定するのは、朝鮮総督の命令である制令であるということを意味しますから、朝鮮人の義務・権利が文字どおり朝鮮総督の意向に委ねられることとなります。有名な「創氏改名」は、法的には「朝鮮民事令」の改正という手続きを踏んだものであり、これが先述した徴兵制度の施行につながっていったといえます。

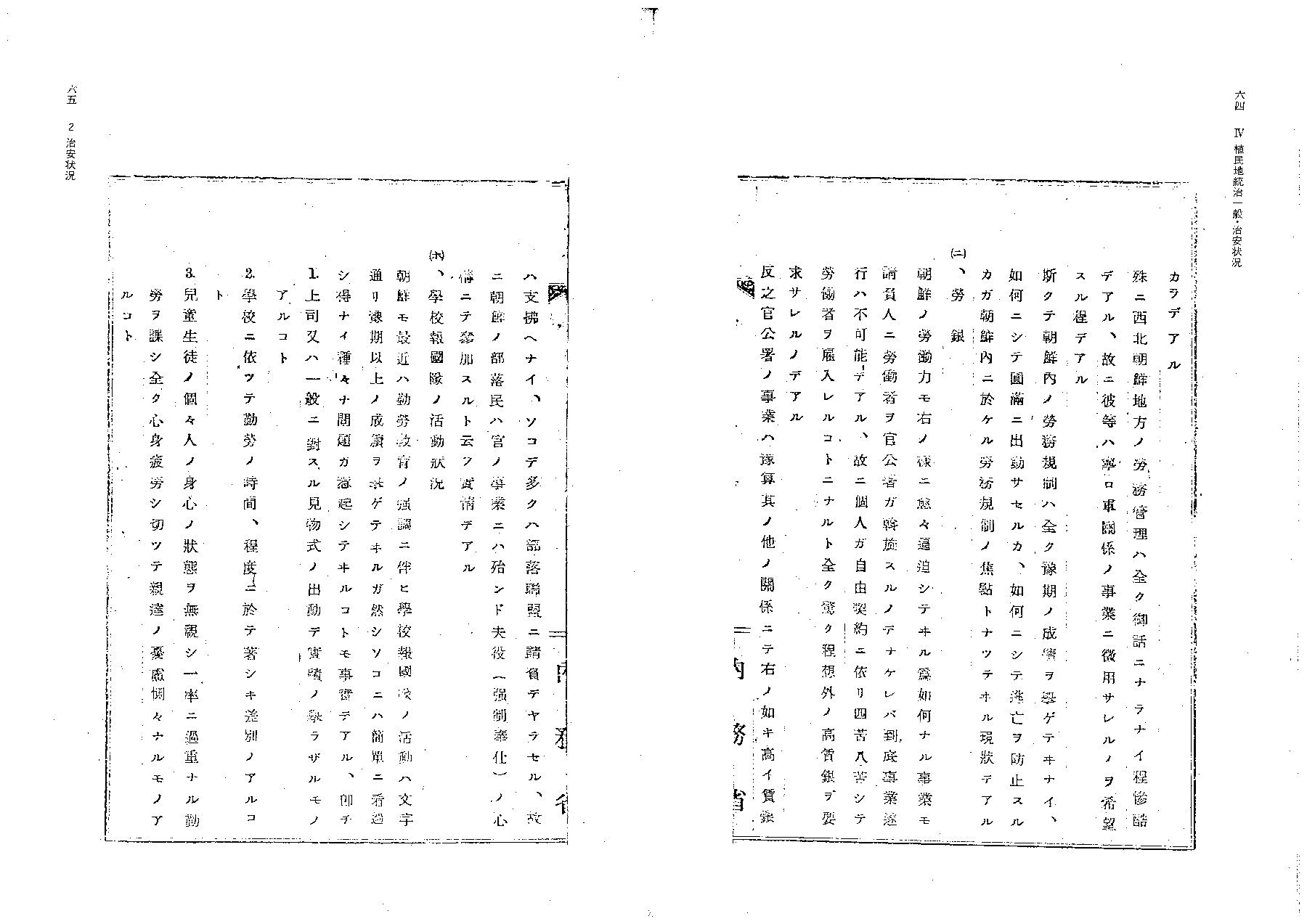

「創氏改名」を規定する「朝鮮民事令」上奏案

それでは、大日本帝国が諸外国と結んだ条約はどのように植民地に適用されたのでしょうか。その条約と、先述した異法域としての植民地とはどのような関係にあったのでしょうか。

国際法が国内裁判で直接適用されるかどうかは一律に決まっているわけではなく、個々の政体によって異なります。現在でも、イギリスやカナダなどのように、個々の条約が個別に国内法に変形されなければ国内的な効力が発生しないとする体制をとっている国もあり、アメリカやフランスなどのように、条約を一般的に国内法体系に受容する憲法体制をとっている国もあります。戦後日本は憲法98条2項により後者の体制をとっていると解されます。戦前の日本では、さまざまに学説は分かれていましたが、条約締結を天皇大権としていたため(明治憲法13条)、条約が直接的に国内法の効果を有するとするのが一般的でした。

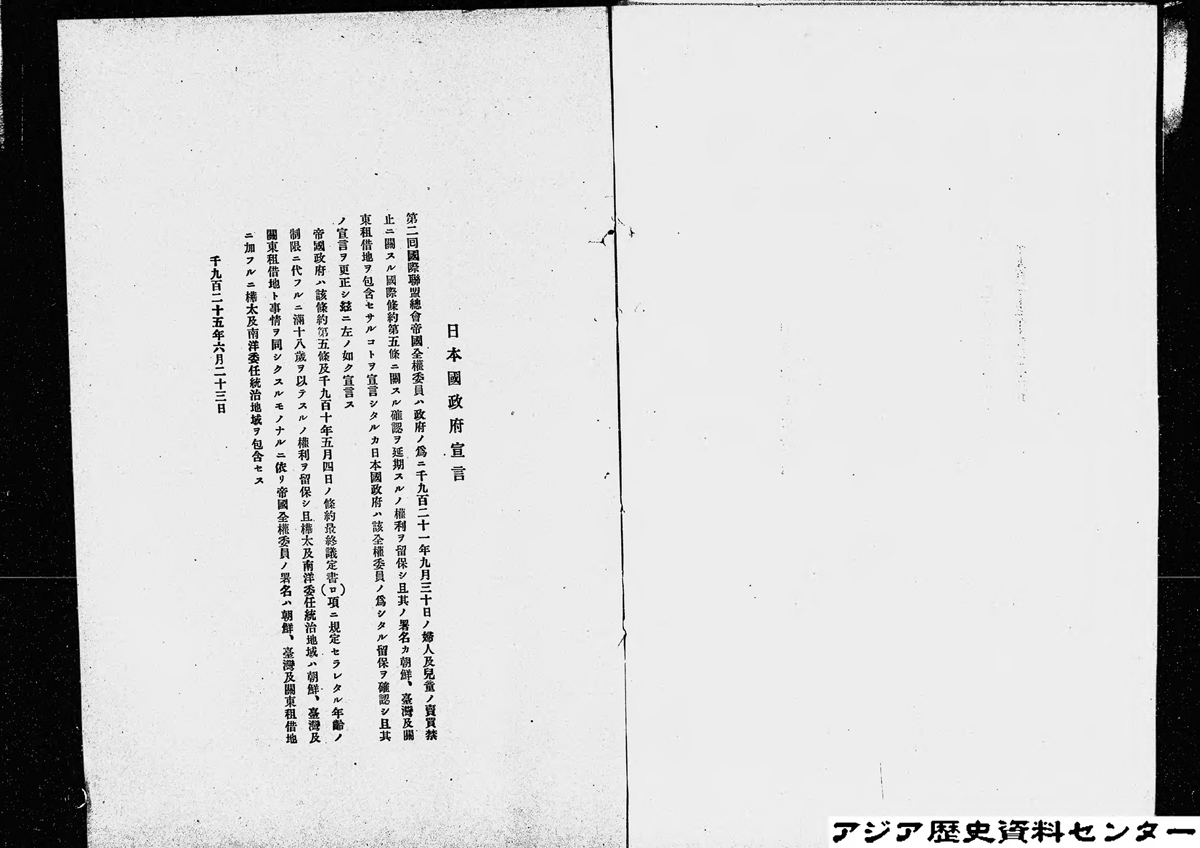

内地と法域を異にする植民地であっても、国際法上は同一領土と見なされるため、条約を締結するにあたって、その条約の内容を適用しない旨を宣言しない限り(これを留保といいます)、内地と法域を異にする特別統治主義はとりえないと解釈されていました。逆に言えば、留保という法手続によって、条約が規定する内容の一部を制限したり、施行する地域を限定したりすることができたわけです。

たとえば、婦人・児童の売買を禁止する国際条約である「醜業を行わしむる為の婦女売買取締りに関する国際条約」(1910年)や「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1921年)には、適用年齢(21歳未満禁止)について留保するとともに、朝鮮半島、台湾、関東租借地の植民地への適用を除外する規定を設けていました(1910年条約は第11条、1921年条約は第14条)。その後、年齢規定に関しては1927年に留保条件が担保されましたが、植民地への適用除外規定についてはそのまま維持されました。

参考文献

永野清・田口春二郎『朝鮮行政法要論』巌松堂、1915年

美濃部達吉『憲法撮要』有斐閣、1932年

中村哲『植民地統治法の基本問題』日本評論社、1943年

浅野豊美『帝国日本の植民地法制』名古屋大学出版会、2008年

4-3 日本のおかげで朝鮮が豊かになった?

はじめに

「日本としては朝鮮の鉄道や港を造ったり、農地を造成したりし、大蔵省は、当時、多い年で二〇〇〇万円も持ち出していた」。1953年、第3次日韓会談の際の日本側首席代表久保田貫一郎(外務省参与:当時)の発言です。1951年に日韓国交正常化交渉が開始されて以降、これに代表される“日本の植民地支配は朝鮮(韓国)に経済的な利益をもたらした”式の発言が日本側から相次ぎました。1965年に両国間の国交は正常化しましたが、それ以降も、今日に至るまで、官民を問わず、日本社会のなかでこうした発言をする人々は後を絶ちません。以下では、植民地朝鮮における経済開発の実態を示すことで、上記のような、いわゆる「植民地支配=恩恵」論に対して反論を示してみようと思います。

植民地朝鮮への資金流入

植民地朝鮮の統治機構であった朝鮮総督府の財政に対しては、植民地期を通じて、日本政府の財政から「補充金」という費目の補助金が支出されていました。冒頭の久保田発言にある「二〇〇〇万円も持ち出していた」というのはこれを指していると思われます(水田直昌監修『総督府時代の財政』友邦シリーズ第19号、友邦協会、1974年、160頁)。しかし、その大部分は、朝鮮総督府やその付属機関で働く日本人職員の俸給に対する割増支給と各種手当の財源となっていました。久保田発言は、この「持ち出し」が鉄道などインフラの整備と結びついていたかのような印象を与えており、正確ではありません。

もちろん、この「補充金」以外にも、日本から朝鮮に対する財政資金・民間資金の流入があり、インフラの整備や農業・工業などの産業開発に投資されました。その年ごとの流入額は、産業開発が本格化する1920年代以降に増大し、とくに工業化と軍事化が進展する1930年代以降には急増しました。ただし、「持ち出し」論では、朝鮮から日本国内への、預金部資金貯金(郵便貯金)や有価証券買入れ等の形態による資金移動の存在が見過ごされています。その年ごとの流出額もまた、時期を追うごとに増大しています。とくにアジア・太平洋戦争期には、戦時下での強制貯蓄を原資として日本国内債券を引き受ける金額が急増したために、流出額は流入額を上回る水準に達しています。その他にも、配当金や保険支払などのかたちをとった日本国内への資金流出額も増大しました(金洛年『日本帝国主義下の朝鮮経済』東京大学出版会、2002年、第5章を参照)。

1910年「韓国併合条約」は、「完全且永久」な併合を謳っています。当時の日本政府にとっても民間投資家にとっても朝鮮植民地支配は「永久」に続くべきことがらでした。一旦は「持ち出し」として朝鮮に投資された資金は、朝鮮における産業開発を通じて投資者に、利潤や地代、あるいは利子・配当といった所得をもたらしました。そして、それら所得の一部は、帝国本国に還流していました。さらに、戦時体制下には、強制貯蓄政策の展開にともなって、年次単位でみれば、その「持ち出し」状態さえ解消されていました。

インフラ整備・産業開発の特質

冒頭の久保田発言にあるように、朝鮮総督府は、鉄道・港湾や農地造成などのインフラ整備を実施しました。それ自体は事実であるものの、その目的や手法における植民地に固有な特徴にも注目する必要があると思います。

鉄道事業の場合、「併合」に先立つ日露戦争時に、軍事物資や兵員を輸送する兵站線を確保するために、日本軍部によって急きょ整備が進められました。釜山港の港湾整備も一連の工事として併せて実施されています。日露戦時下での鉄道事業においては、日本軍部は、朝鮮人の土地・家屋が強制収用し、労働力も強制的に徴用しました。日本は、朝鮮民衆に対して、「近代」の象徴ともいうべき鉄道との「不幸な遭遇」を強いたのです(高成鳳『植民地鉄道と民衆生活』法政大学出版局、1999年、12頁)。その後も、朝鮮鉄道には中国大陸侵略のための兵站線としての役割が与えられました。そのために、朝鮮半島を南北に縦貫する幹線鉄道体系が強化されたのに対して、朝鮮内でのローカルな輸送能力は低水準にとどめられた。朝鮮民衆にとって朝鮮鉄道は、日常的な交通手段として有用な装置とはなりえなかったのです。

植民地朝鮮で農地造成(土地改良)事業が本格化したのは、1920年に「産米増殖計画」が開始されて以降のことです。この計画は、1918年米騒動で顕在化した日本国内のコメ供給力不足を補うために開始された事業でした。ところが30年代には、農業不況にともなって農産物過剰問題が深刻化しました。朝鮮から日本国内へのコメ移出量を抑えるために、この計画は中止されています。農地造成事業の目的は、朝鮮における食糧の安定供給ではなく、なにより、日本国内でのコメ需給バランスの確保にあったのです。「産米増殖計画」では、大規模な水利事業が実施されました。貯水池などの築造によって、地元の農民は伝統的な水利用慣行の変更を余儀なくされました。地元農民はしばしば水利事業に対する反対運動をおこしました。しかし、日本人大地主や朝鮮総督府の主導によって事業は強力に推進されました(松本武祝『植民地期朝鮮の水利組合事業』未来社、1991年)。

1920年代後半以降、朝鮮北部の国境地帯では巨大ダムによる電源開発が進められ、それを基盤に重化学工業地帯が形成されました。そこで生産された化学肥料(硫安)は、朝鮮だけではなく帝国内の農村地域に広く供給されました。また、その副産物が火薬に転用可能であることから、この地域の工業開発は、日本にとっては軍事戦略上も重要な位置づけがなされていました。巨大ダム建設過程においては、数多くの住民が転居を余儀なくされました。朝鮮総督府は、警察を動員して住民の反発を未然に取り締りつつ、同じく警察を介して土地・家屋の買収を行ったりもしました(広瀬貞三「水豊発電所建設による水没地問題-朝鮮側を中心に-」『朝鮮学報』第139号、1991年)。

以上のように、植民地下でのインフラ整備や産業開発は、日本が朝鮮に押し付けた軍事的・経済的な役割に応えるかたちで推進されたものでした。しかも、朝鮮総督府は、「民主的」な手続きを踏むことなく、強権的に大規模な各種事業を実施していったのです。植民地下の朝鮮では、朝鮮人の政治的権利が否定されていました。そのことが、強権的な事業実施を可能にしていたといえます。インフラ整備や産業開発が外見上「順調」に実施されていった裏面には、意思に反して労働力を徴用され、また生産と生活の基盤を物理的に奪われた数多くの朝鮮人の存在があったのです。多くの朝鮮民衆は、朝鮮総督府による強権的な開発に対して抵抗を試みました。しかし、朝鮮総督府は、それらの抵抗活動を抑圧しました。

産業開発の結末

「併合」時点での朝鮮は、農業中心の社会でした。その後、工業生産額が急増し、1940年には農業生産額とほぼ同額となっています。財政・民間部門による投資は農業生産の伸長をもたらしましたが、さらにそれらは、農業生産を大幅に上回る速度で工業生産の伸長を実現していったのでした。

ただし、こうした生産力の上昇や産業構造の「高度化」にもかかわらず、朝鮮の就業構造にはそれほど大きな変化は起こりませんでした。朝鮮人有業者数に占める農業従業者比率は、1930年の81%が、40年に74%へと減少したにとどまります。朝鮮に立地した重化学工業などの大工場の場合、その多くは、当時の先端技術にもとづくものでした。そのために、機械や装置への設備投資が巨額に及んだのとは対照的に、労働力をそれほど必要としませんでした。その結果、急速な工業部門の伸展にもかかわらず、就業労働力の需要は限定的でした。かつ技術管理・生産管理は朝鮮在住日本人のホワイトカラーや技術者によって担われていたために、朝鮮人の就業機会はさらに制限されていました。結果として、大多数の朝鮮人は農業部門にとどまらざるをえなかったのです。

ところで、「産米増殖計画」の過程でコメが大量に日本に移出されるようになり、その価格は帝国内での需給状況に強く規定されるようになりました。コメに次いで重要な商品作物であった棉花や繭に関しては、紡績資本・製糸資本(日本からの進出資本および一部朝鮮人民族資本)が地域ごとに独占的に原料(棉花・繭)を買い取る制度がつくられました。そのためにそれら商品作物の価格は、農民に不利に決定されていました。その一方で農民は、化学肥料など農業生産に必要な資材の購入あるいは水利事業費(事業借入金の償還)など、現金支出負担の増大を強いられました。くわえて、かつて朝鮮農村には、綿織物などの在来産業部門が発達していましたが、日本国内からの工業製品の流入、朝鮮での機械制繊維工業の立地などによって、農民の自給的生産領域を残してそれら在来産業は衰退してしまいました。交通網の整備が、こうした傾向を促進しました。こうして、朝鮮農民にとっては、インフラ整備・産業開発が農業所得水準の停滞をもたらしたばかりでなく、兼業・副業収入源までをも奪う契機となりました。

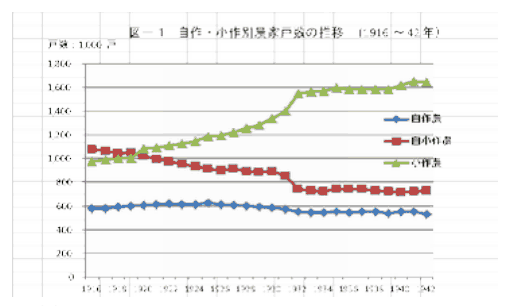

図-1に朝鮮における農家戸数の推移を示しました。自作農の場合、1920年代前半までは微増、それ以降微減に転じています。自小作農は一貫して減少、小作農は逆に一貫して増加の動きを示しています。上記のような農家所得(農業所得+農外所得)の変化にともなって負債を累積させる農家が増大しました。しかも、当時朝鮮農村には近代的な金融機関が発達しておらず、これらの負債の大部分が高利貸によるものでした。結果的にそれらの農家は、所有農地を喪失せざるを得なかったのです。こうして、数多くの自作農・自小作農家(とくに後者)が土地を失うこととなりました。その裏面では、日本人・朝鮮人地主が農地を集積していました。非農業部門において労働力を吸収する力が弱かったために、これら困窮した農民は、土地を失った後も小作農として農村に滞留しました。小作地借り入れを望む農家が増えたために、地主へ支払う小作料の水準は高止まりしたままでした。高率小作料もまた、農民の困窮化を促す要因となりました。

資料:朝鮮総督府『朝鮮総督府統計年表』各年版より作成。

注1)1920~32年の自作農には耕作地主(地主(乙))を含む。

注2)1919年以前の数値は不正確なため省略した。

貧窮した農民は、相対的に高価なコメの商品化量を増やし、代わりに「満洲」から輸入された粟などの安価な雑穀類を購入して消費することで、糊口をしのぎました。それでも1930年代の農業不況期には、農村に留まることができずに、数多くの零細農民が就業機会を求めて日本や「満洲」に渡り、都市部最下層の労働力市場への参入を試みました。一部の農民は、森林地帯に分け入って焼畑農業を行いました(火田民)。あるいは、京城(現ソウル)市内に流入して都市の雑業者となった人々もいました。京城市街の周辺部には粗末な家屋を立てて居住し日雇いなど単純労働に従事する都市貧民(土幕民)の集落が形成されました(写真-1を参照。この家屋に親子4人が居住していました)。

写真-1 土幕民の家屋(1940年ごろ、京城府)

出典:京城帝国大学衛生調査部編『土幕民の生活・衛生』岩波書店、1942年

まとめ

植民地期を通じて、朝鮮においては、鉄道網などの交通機関が整備され、大規模な水利事業や水力電源開発が実施されました。そして、化学肥料工業などの重化学工業部門を中心に工業化が急速に進展しました。しかし、それは、日本の軍事的要請にもとづくものであり、あるいは朝鮮に賦存する資源を開発して日本に安価で安定的に供給することをめざすものでした。これらインフラ整備や産業開発に際しては、強権的な手法が採用され、朝鮮人利害関係者たちの意向はしばしば無視されました。そして、事業の過程では、生産と生活の基盤を失って移住を強いられる朝鮮人が数多く発生しました。

こうしたインフラ整備・産業開発は、朝鮮経済に大きな変化をもたらしました。農村においては、農業所得水準が停滞し、兼業・副業就業機会が減少しました。その結果、朝鮮農民の所得水準は停滞し、農地所有権を失う農家が続出しました。その裏面で、日本人・朝鮮人地主への農地所有集中が進みました。植民地下での朝鮮は、工業化の急速な伸展にもかかわらず、非農業部門における労働力市場の展開は限定的でした。農地を喪失した農民は、小作農として農村に滞留せざるを得ませんでした。それが農地の小作料水準を高止まりさせて、農民の所得水準を停滞させるもう一つの要因となりました。農村に滞留することさえ困難となった朝鮮農民は、「満洲」や日本に移住して、土木作業など都市最下層の労働力市場への参入を図りました。また、京城など都市の雑業者となる者も多数現れました。

このように、日本からの資金流入とそれを原資とするインフラ整備・産業開発は、朝鮮人民衆の生活水準向上に結び付くことはありませんでした。そして、朝鮮人民衆の生活水準=労働力再生産費用の低位性は、ぎゃくに朝鮮に投資をおこなった資本家・地主に巨額の地代と利潤をもたらすこととなりました。これらの地代・利潤は、一部は朝鮮内に再投資され、残りの一部は日本に還流しました。「植民地支配=恩恵」論およびその前提となっている資金の「持ち出し」論は、以上の論点を無視することによってはじめて成り立ちうる暴論に過ぎないといえるでしょう。

<参考文献>

許粋烈(保坂祐二訳)『植民地朝鮮の開発と民衆 : 植民地近代化論、収奪論の超克』明石書店、2008年

金洛年『日本帝国主義下の朝鮮経済』東京大学出版会、2002年

姜在彦『朝鮮における日窒コンツェルン』不二出版、1985年

林炳潤『植民地における商業的農業の展開』東京大学出版会、1971年

4-4 日本は朝鮮に教育と文字を広めたのか?

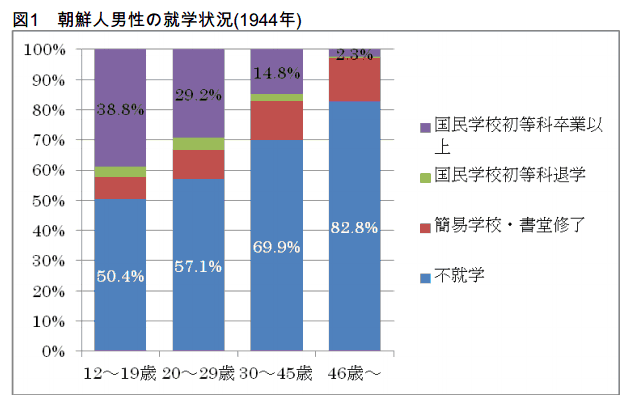

日本軍「慰安婦」制度の被害者には、そもそも学校に行けなかった(不入学)、学校に通いはしたものの中途退学したという経歴をもつ者がたくさんおり、その結果として文字の読み書きができない人が相当数いました。これは植民地期の朝鮮では、特殊な事例だったのでしょうか?

まず朝鮮には、「内地」(現在の日本)と異なり、1945年8月にいたるまで義務教育制が施行されませんでした。ですから初等学校に入れない子どもがたくさんいました(なお、朝鮮人向けの初等学校は1937年度まで普通学校、1938年度からは尋常小学校、1941年度からは国民学校という名称でした)。

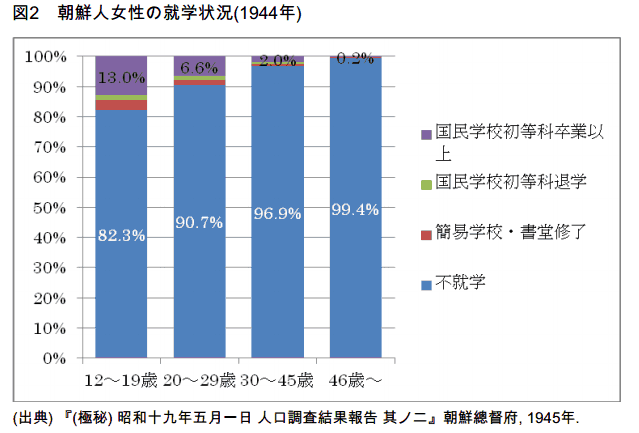

戦争末期の1944年の調査を見てみましょう(図1・2)。積み上げグラフの一番下が年齢別の不就学者の割合を示していますが、就学経験のない人が朝鮮社会にこれだけいたことを理解してください。特に<男女差>が大きいです。20~29歳で比較してみた場合、男性の不就学者57.1%に対し、女性は90.7%でした。すなわち女性の10人中9人は学校に通ったことがなかったのです。

一方、在朝日本人(朝鮮に住んでいた「内地人」)の場合、居住地にすぐ小学校を建てる政策もあって、ほぼ全員学校に行けました。そうしたこともあり、同じ20~29歳で比較すれば、在朝日本人の不就学者は男性0.8%、女性1.2%でした。つまり、圧倒的な<民族差>がありました。

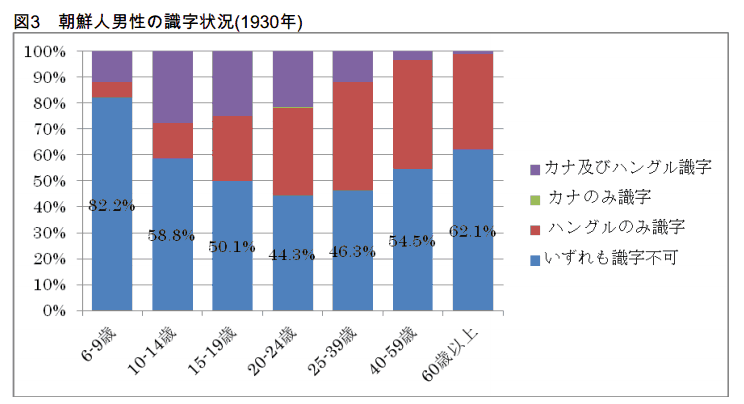

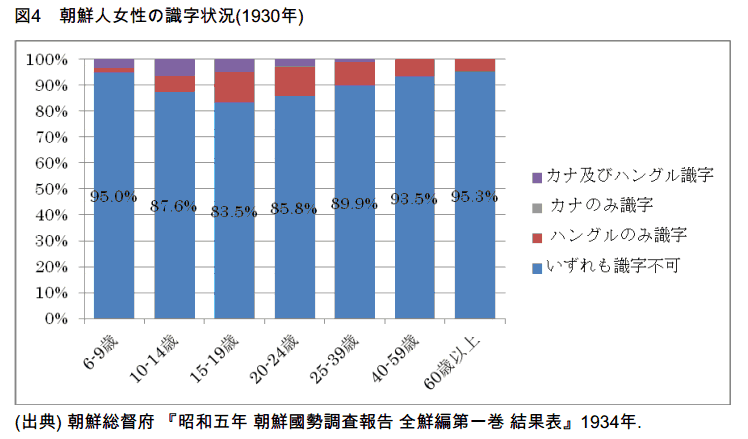

それでも、この頃は家庭や制度外教育で文字を教えることもあったので、識字率(文字の読み書きができる人の割合)は就学率よりも高めではありました。資料の関係で時代はズレますが、1930年の国勢調査を見てみましょう(図3・4)。カナとハングルの読み書きについて調査していますが、いずれも識字できない者の割合は、やはり女性の方が圧倒的に高くなっています。20-24歳で比較すれば、男性44.3%、女性85.8%となっています。

朝鮮においてもともと教育が不振であったから、このような結果になった、などと解釈するのは誤りです。朝鮮王朝の時代には、日本の寺子屋にあたる書堂や私塾が農村部まで広く普及しており、漢文を中心とした識字がかなり広まっていました。15世紀に発明されたハングル(訓民正音)も、漢文教育の補助手段として、あるいは上流階層の女性間のコミュニケーション手段としてなど、さまざまな場で用いられていました。19世紀末以降、公私文書が漢文からハングルと漢字を混用した「国語」へと徐々に転換し、教育制度も大きく変わっていきました。特に日本が朝鮮への浸食を推し進めていた時期には、さまざまな私立学校が誕生し、1909年だけで設立認可が2千件以上にのぼっていました。

そうしたところで、日本が朝鮮を「併合」してしまったのです。私立学校は閉鎖あるいは抑制されました。かなりの設備をもった教育施設でも「私設学術講習会」とよばれて、1年毎に認可を受けなければならないような不安定な状況に置かれました。一方、「国民たるの性格」を養い、「国語」(日本語)を習得させることを主目的とする公立普通学校が、学校制度の中心に置かれました。その普通学校の設置も進まず、1つの面(町村に相当)に1つの学校がある状況になったのは1930年代半ばのことでした。それも総督府が「建ててあげた」のではありません。教育を求める地元の有力者が土地や建設資金を寄付したり、既にあった「私設学術講習会」を統合したりしながら建てたものを総督府が認可し、日本式のカリキュラムを押しつけたというのが正確なところです。

義務教育がないところでは初等教育でも授業料が発生しました。だから、経済的に余裕がないと学校に子どもを送るのも困難でした。たとえばある地域の調査では、地主の家の63%が子どもを学校に送っているのに対し、小作をやっている家では6%に過ぎませんでした(全羅南道『小作慣行調査書』1923年)。したがって就学には<階級差>(貧富による格差)がありました。

では<男女差>はどうやって生まれたのでしょうか。これは制度的な要因と社会的な要因から考える必要があります。共学の普通学校の場合、募集時点で定員の男女差を設けるのが通常で、まず制度的に格差がつくられていました。また、子どもが何人もいる貧しい家の場合、全員を学校にやれず、そうなった時にまず男児から学校に送るのが一般的でした(社会的な要因)。そうした制度的・社会的な要因が組み合わさって<男女差>が生じました。

このように植民地朝鮮では、<民族差>・<階級差>・<男女差>が絡まり合って、不就学・非識字を生み出していたのです。

それに加え、識字率の低迷には、複雑な多言語・多文字状況を考える必要があります。植民地期朝鮮では、日本語が支配的な地位を占めながらも、言語としては日本語と朝鮮語(多言語)、文字としてはカナ・漢字・ハングル(多文字)が不均衡に混在していました。日本の敗戦後、南北朝鮮では日本語を払拭するとともに、ハングル識字運動(「文盲退治」といいました)が進められました。その結果、北では1949年に「文盲退治」が宣言されますし(《朝鮮教育史3》社会科学出版社、1990)、南でも文字を読めない人の割合が77.8%(1945年)から41.3%(1948年)、13.9%(1954年)と急速に減っていきました(《文教月報》49号、1959.11)。

そうした点から考えても、朝鮮の植民地状況は、就学や識字においてマイナスの要因でこそあれ、プラスの要因にはなり得なかったといえるでしょう。

【参考文献】

金富子『植民地朝鮮の教育とジェンダー』(世織書房、2005年)

板垣竜太「植民地期朝鮮における識字調査」(『アジア・アフリカ言語文化研究』58, 1999年)

http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21863

4-5 植民地下の朝鮮は平和だったのか?

日本は日清戦争と日露戦争以降、とりわけ朝鮮植民地支配のなかで、民族運動への弾圧(甲午農民戦争、義兵戦争、三・一独立運動、間島虐殺、満州抗日戦争など)や関東大震災時の朝鮮人虐殺、アジア・太平洋戦争時の強制連行、日本軍「慰安婦」など、朝鮮人に対して幾多の人権蹂躙を行ないました。

しかし、日本ではこうした人権蹂躙を植民地における「非日常(戦時/有事)」の出来事とし、他方で植民地社会の「日常」にはそれとは異なる「平和な」生活が存在していた、という歴史認識が根強く存在しています。もちろん、植民地の人々にも日常生活があること自体は当然のことです。しかし、それが、植民地時代における「近代化」の進展によって、人々の平和な日常がもたらされていると、まるで植民地支配の恩恵であるかのように考えるのはあまりに都合のよい一面的な主張です。例えば、『マンガ嫌韓流』は、日本人が朝鮮社会の近代化に努めたということを強調しながら、「あの時代、確かに日本人と朝鮮人の友好関係が存在したのね」などと、登場人物をして語らせています。

こうした植民地認識においては、上記したような植民地支配下の暴力・対立の局面は、「例外」「非日常」のこととして軽視されたり、あるいは植民地社会の秩序=平和のために必要な「治安維持」行為として正当化されることすら起こり得ます。そして、それとは対照的に、支配する側と支配される側の協力・合意など、調和の局面ばかりが植民地の「日常」として強調されることになります。

しかし、植民地支配下の朝鮮社会における「日常」を、そのように「非日常」と単純に区別して、しかもそれが平和であり近代化を享受していた「日常」であったなどとすることは本当にできるのでしょうか?そもそも、朝鮮半島の人々の生活は「平和」であったということはできるのでしょうか?

150年にわたる朝鮮半島の「非平和」

まずは、朝鮮半島の近現代史を見てみましょう。1860~70年代以降、緊張の濃淡はあるにせよ、朝鮮半島は一貫して「平和」から遠ざけられた政治状態(「非平和」)にあります。他国の侵略・軍事介入や植民地支配、民族内対立の深刻化などによって、朝鮮の政治は軍事的に揺さぶられる緊張状態であり続けているということです。朝鮮社会の人々の「日常」も、こうした政治的緊張から決して無縁なものとはいえません。

朝鮮半島の150年にわたる「非平和」は、少なくとも三つの次元から捉えることができると思われます。

第一は、日本と朝鮮半島との関係によってもたらされる「非平和」です。江華島事件、日清戦争における日本軍と東学農民軍との交戦をはじめ、日露戦争以降は、植民地期を通じて日本軍警と抗日運動との武力衝突が行われ続けました。そして、抗日運動を闘っているわけではない多くの人々の日常も、「平時」と「戦時」を分かつことが困難な軍事・警察支配を受け続けることになったのです(後述)。

さらに、戦後も日本はアメリカとともに朝鮮半島の軍事的緊張状態の持続に加担し続けています。日本は朝鮮半島情勢が危機になるたびに官民一体で、「朝鮮有事」という「例外状況」を演出しては「有事対応」の国家主義体制・日米安保体制を強化する循環を繰り返していて、2010年12月初頭の朝鮮半島危機の際にも、管直人内閣が最初にとった行動は朝鮮学校の「無償化」プロセスの停止でした。

第二に、朝鮮半島をめぐる国際関係によってもたらされる「非平和」です。日清・日露戦争は朝鮮支配をめぐる国際紛争でしたが、その前から朝鮮半島には欧米諸国や日本の軍事力を背景とした勢力伸長と、中国を中心とした伝統的な国際関係(朝貢=冊封関係)の維持をめぐるせめぎあいが始まっていました。

朝鮮政府が積極的に推進したとされる朝鮮「中立化」構想も、日清露や列強の勢力均衡の上で構想されうるものでした。帝国主義諸国の作り出す「秩序」には、各国の利害を反映した妥協の産物という側面と、列強が現地の人々の意向を考慮することなく、頭ごなしに勝手に「勢力圏」を決めあうという領土分割の側面があり、日清・日露戦争の趨勢とともに、欧米列強は相互の「勢力圏」を決めあい、日本の朝鮮支配(植民地化)を承認していきました。

とりわけ、朝鮮半島に対するアメリカの影響力は大きなものがあります。桂-タフト協定(1905年)によって、アメリカはいち早く積極的に日本の朝鮮保護国化を認め、ウィルソン大統領が民族自決を主張した時においてすら、自国から遠く離れた朝鮮の独立承認に関しては一貫して否定的でした。アメリカは一貫して朝鮮を自治能力なき「不完全国家」扱いし、朝鮮民族の切実な願いを軽視したのです。

戦後持ち出された、38度線で南北を分かつ多国間信任統治構想も、朝鮮が自治能力を獲得したと判断されるまで強大国が朝鮮を共同管理し、独立後もその管理体制に服従させアメリカの影響力を維持するという発想でした。植民地からの解放後も、完全独立を求める朝鮮の切実な民族運動は、冷戦による大国の対立と、国連を基盤とした新たな国際関係のもとで抑圧され続け、朝鮮戦争後も南北は休戦状態のまま分断が固定化し、朝鮮半島の緊張と緩和を大国主導で決める体制が持続しているのです。

第三は朝鮮内の「内戦」によってもたらされる「非平和」です。ここでいう「内戦」とは、単に大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とのあいだの対立を指しているのではありません。南北対立の源流には、第一、第二の要因と関連しながら形成された、「親日派」と民族独立運動との対立が大きく作用しています。朝鮮の独立を目指すよりも妥協しながら自己利益の維持・拡張を図ろうとする「親日派」と、植民地支配の圧政に抵抗し独立を目指す民族運動との間の対立は、義兵戦争の際にはすでに表面化し、植民地支配の時期を通じて深刻化していきました。「親日派」の中でも軍隊や警察官吏出身者は、単に植民地時代に朝鮮社会の平和的存続に打撃を与えたという存在ではなく、植民地からの解放後も米軍政の庇護の力を借りて南側の軍事・警察体制の中枢に深く食い込んでいきました。

以上のような三つの要素が埋め込まれた、150年にわたる朝鮮半島の「非平和」を見てみると、朝鮮半島の平和と安定(統一)と日朝(日韓)関係の「正常化」の為には、単に南北が相互に和解を進めるのではなく、日本が植民地支配責任をはたして真に平和的な関係を南北朝鮮と結び(平和と統一を支援するということ)、朝鮮半島に埋め込まれた国際的な朝鮮戦争を終結させることが極めて重要であることがわかります。

植民地への「改編」のための「暴徒討伐」=治安戦

次に、こうした「非平和」の政治状況に規定された、植民地における「日常」と「非日常」が、いかに分ち難いものであるかを考えてみましょう。

日本は、日露戦争以降、朝鮮の植民地化を進めていきますが、その過程で愛国啓蒙運動(開化派から独立協会にいたる開明的な政治勢力の系譜の中で形成された、教育や産業などによる実力養成を志向し都市を中心に展開された啓蒙運動)と抗日義兵戦争という二つの国権回復運動が起こりました。とりわけ、後者は武装蜂起による全国的な抗日戦争となりました。

それに対し、日本がとった方策は、朝鮮社会の制度を徹底的に「改編」し、高揚する抵抗運動を武力で徹底的に弾圧する(「暴徒討伐」という名の治安戦)という形の繰り返しでした。弾圧においては「膺懲」(徹底的に懲らしめる)という言葉がさかんに用いられましたが、その内容は、具体的には抗日運動の根拠地の焦土化、徹底討伐、村落連座制の適用など苛烈なものでした。

例えば、全羅南北道において行われた義兵に対する「南韓大討伐作戦」(1909.9~10)は、その目的が「帝国の威信」を朝鮮人に見せつけることと、「邦人の対韓事業の勃興」、すなわち利害・開発の推進にありました。植民地化過程においては、「開発」と「治安戦」が同時に進行しました。だから、「開発」の推進=「平和」=日本人と朝鮮人の友好」、「暴徒討伐」=「例外的な治安戦」、という形で、前者を「日常」、後者を「非日常」と区分けすることはできないわけです。

さらに、日本による朝鮮植民地化は、朝鮮社会の中に「治安戦」をめぐる緊張を恒常化させるきっかけにもなりました。義兵弾圧のために導入された自衛団規則(1907年11月)は、憲兵・警察・軍隊の指揮下のもと村落に自衛団を置き、武器の摘発、帰順奨励、巡邏警戒、偵察諜報を行わせて義兵をあぶり出そうとする構想で、人々の生活の場において、支配と抵抗をめぐる軋轢を深刻化させていくものでした。とくに、末端官吏・憲兵補助員・警察官や有力者などは「親日派」として批判されるきっかけとなりました。

また、愛国啓蒙運動に対しても、1907年7月27日には保安法を施行し、内部大臣が結社を解散し、警察官は集会や大衆運動を制限・禁止することができるようにしました。

「治安戦」の移転・繰り返しと日常生活への浸透

1910年の「韓国併合」前後の時期になると、抗日義兵はほぼ鎮圧されました。しかし、だからといって植民地は「日常」と「非日常」を峻別できるようになるわけではありません。日本は「併合」後も民衆を「騒擾予備軍」として恐れ、予防的に厳しく取り締まるために、義兵弾圧の際と同等の規模を持った半軍隊の「威力的警察」、すなわち憲兵警察による支配を続けました。

憲兵警察の業務は、情報の収集と「暴徒討伐(治安戦)」という従来の軍事警察の職務に加え、民事訴訟の調停や国境税関業務から、山林監視・墓地取締・労働者取締などの取締業務、日本語普及・殖林農事改良・副業奨励・納税義務の論示など民衆生活の指導業務に至るまで、民衆生活全般を管掌するものへと拡大し、警察犯処罰規則の施行(1912年4月)によって、87条目の日常行為が拘留と科料の対象とされました。例えば、「不穏の演説」「不穏の文書」「流言浮説」「祈祷」「石戦(民間習俗のひとつ)」「道路掃除の怠惰」といったものから、「生業なく徘徊」することまで、87条目に入っていたのです。

憲兵による民衆に対する講話 1915年

(出典)『軍事警察雑誌』9-6(1915年6月)

これらの取締りは、犯罪即決例(1910年12月)によって、拘留、笞刑、または科料に相当する罪、三か月以下の懲役または百円以下の罰金などの罪について、普通裁判所の手続きを経ずに警察署長または憲兵隊長が即決できるようにしました。即決処分件数は、1911年1万8100余件から1918年には8万2100余件へと急増しており、さらに、朝鮮人にのみ朝鮮笞刑令が適用され、笞刑執行の数は1911~1916年にかけて約5倍に増大しました。これは、人々の日常生活の治安対象化が急激に進んでいったことを表しています。

例えば、風俗警察においては、酒幕(路傍で酒食を売り、旅人を宿泊させる店のこと)営業などの取締が厳しく行われましたが、その名目は「内地人の壮丁の健康維持(黴毒からの)」のみならず、「賊匪隠匿の巣窟を掃い、社会の粛清をも期し得るものとす」(朝鮮平北憲兵特務曹長和野内新蔵「植民地と醜業婦取締に就て」『軍事警察雑誌』第10巻第4号、1916年4月)というものでした。朝鮮人世帯の「過半は酒幕営業」と憲兵は見なし、これらの営業者が民族運動を匿っていると疑い、厳格に取り締まったわけです。ここにも生活世界の「日常」と「非日常」がいかに分ち難かったかが現れています。

これらの取締りにおいては、朝鮮人憲兵補助員が行商人、学生、神官、僧侶、俳優、呉服屋、石工、古着商、乞食、鳶職、請負業者、農夫、樵夫、傷病者、煙突掃除夫、飴売、尼などに変装して常に調査に当たっていました。

三・一独立運動をきっかけに、「武断政治」から「文化政治」へと植民地統治のありかたは一定の変化を余儀なくされ、憲兵警察から普通警察へ、治安維持の主力も交代します。しかし、民衆を「騒擾予備軍」と見なし、日常生活から予防的に厳格に取り締まる発想の根本が変わるわけではありません。三・一独立運動を通じて、検挙者に適用する法令が不備であったため、従来の保安法よりも適用範囲を広く取り、1919年4月15日に「政治ニ関スル犯罪処罰ノ件」(制令第7号)を発しました。

保安法と異なる部分は「政治の変革を目的として多数共同し安寧秩序を妨害し又は妨害せしむとしたる者」(第1条)とし、単に「多数共同」の者、予備陰謀も処罰するとしている点、在外朝鮮人にもそれを適用できるとした点です。警察官の数、警察費、警察官署数も約3倍に増強され、銃器の大量配備や軍隊式訓練を強化し、戸口調査を通じた人民監視を強めるなど、「治安戦」への対応はかえって普通警察制度を中心に整備されていきました。朝鮮人の多くが、斉藤實総督は文化政治をやると言っているが、相変わらず武断政治を行なっていると感じたのは、決して根拠のないものではありません。

「文化政治」当初、言論・出版・集会・結社の取締りはいくぶん緩和され、朝鮮語新聞・雑誌の発行、団体の結成などが行われました。しかし、新聞・雑誌には検閲が厳しく、集会も厳しく臨席監視され、演説内容で逮捕されることも日常茶飯事でした。さらに、1925年5月には日本・朝鮮同時に治安維持法が施行され、同法適用の第一号は第一次朝鮮共産党検挙でした。1920年代後半は6・10万歳運動、元山ゼネスト、光州学生運動など、民族運動、社会主義運動が活発になりますがこれらも厳しく弾圧され、1930年代になると社会主義運動・民族運動に対する弾圧体制をさらに強化していきます。1936年12月には朝鮮思想犯保護観察令を交付し、治安維持法違反者で執行猶予、起訴猶予となった者、出獄した者を「保護観察」処分にして、思想転向の促進を図っていきました。1930年代以降においては、警察の社会指導体制はさらに強化され、一般行政との相互補完関係を深化させるとともに、1930年代末には経済警察を設置して、民衆の経済生活への接近・統制を強めていくことになります。

中朝の国境付近では、一貫して武力による民族運動の弾圧、すなわち「治安戦」が持続されていきます。三・一独立運動後、憲兵の役割は、「在間不逞者の掃討」、すなわち間島での独立軍をはじめとする朝鮮人の民族運動への苛烈な弾圧に再び集約されていきます。その職務は、「国境憲兵は平地帯の憲兵と異なり、不逞鮮人の警戒で戦時勤務と同様である」と認識されていました(恵山鎮小林生「国境憲兵と不逞鮮人」『軍事警察雑誌』第15巻第4号、1921年4月)。この後、「治安戦」は、対象の重点を東北抗日連軍の活動する満州へと移し、繰り返されていくことになります。

こうした警察・憲兵・軍隊による朝鮮人の取締りは、その後、1945年8月15日まで基本的に持続していくことになります。それでも、植民地の日常生活には、こうした「治安戦」や厳格な治安維持から自由な、近代化された「日常」があったということばかりを強調することは、こうした植民地支配の基本的な部分を矮小化することになります。

参考文献

朴慶植『日本帝国主義の朝鮮支配』上下、青木書店、1973年。

松田利彦『日本の朝鮮植民地支配と警察‐1905~1945年‐』校倉書房、2009年。

姜徳相「繰り返された朝鮮の抵抗と日本軍の弾圧・虐殺」『前衛』2010年3月。

愼 蒼宇「朝鮮半島の「内戦」と日本の植民地支配‐韓国軍事体制の系譜」『歴史学研究』885号、2011年10月。

4-7 朝鮮人強制連行はなかったか?

1939年以降戦争終結まで、政府が決めた計画に基づく労務動員が実施されました。動員は日本人のみだけではなく朝鮮人も対象となりました。炭鉱・鉱山や軍事施設建設での労働のために朝鮮から日本内地につれてこられた朝鮮人だけでも約70万人を数えます。しかも朝鮮人の動員は本人やその家族の意思とは関係なしに行われていました。つまり様々な脅しや圧力、あるいは物理的な暴力が加えられて、指定された労働現場に出ていかなければならない状況があったのです。このため、朝鮮人に対する労務動員は、その実態を記録した研究者らによって朝鮮人強制連行と呼ばれるようになりました。

こうした暴力的な動員が行われていたことは、当時の状況を知る人はもちろん否定していませんし、史料に基づく歴史研究の蓄積のなかでも確認されています。したがって、朝鮮人強制連行という語は歴史用語としても定着しており、たいがいの歴史用語辞典でも強制連行ないし朝鮮人強制連行の項目があり、その意味の解説が記されています。ちなみにそうした事実を否定するような主張や宣伝は、当時のことをよく知る人びとが多く存命であった1990年代初頭まではほとんど行われていません。

ところが近年になって、朝鮮人強制連行の事実はなかったといった主張や宣伝がさかんに行われています。その論拠は①日本内地での就労を希望する朝鮮人は多数おり、当局はそれを制限していたほどであった、②実際に動員に積極的に応じて日本にやってきた朝鮮人がいる、③命令に従わない場合についての罰則規定がある国民徴用令が朝鮮で発動されるのは1944年9月であり、それ以前の動員計画での要員充足は強制力を持つ行政命令によって行われているわけではない、というものです。

しかしこれらの論点は朝鮮人に対する労務動員において暴力的な動員がなかったとか、それが例外的だと言った話の根拠にはなりません。

まず①については、日本内地渡日希望の朝鮮人が多数いたことは確かですが、そうした人びとが動員計画で集めようとしていた職場への配置を希望していたかどうかを考慮する必要があります。この点については、日本内地での職を求める朝鮮人の希望と動員計画での主な配置先とはマッチしていなかった傾向があることがわかっています。動員計画で主に配置しようと炭鉱・鉱山は労働条件と待遇の悪さが知られていたため避けられていたのです。渡航制限があったのもこのためです。つまり、勝手に自分で決めた職場への移動を許さないことによって、動員計画による炭鉱・鉱山などへの就労に導こうという政策がとられていたのです。

とは言え、炭鉱であろうと何であろうと雇用先があるのであればそれに応じるという朝鮮人がゼロではなかったことも確かです。そこから②のような主張がでてくるわけです。しかしそうした朝鮮人だけをいわば“希望に応じて”連れて来たのかと言えばそうではありません。そもそも1940年の朝鮮総督府の調査によれば朝鮮農村にいる転業・出稼ぎ希望の男子は約24万人と推計されていました。ところが1940年度の動員計画では、朝鮮内・日本内地へ動員すべき労働者で朝鮮農村を給源とする人員は25万人でした(しかも転職希望者の約24万人のなかにも “転職はしたいが炭鉱や鉱山など酷い待遇をするという職場はお断り”の人が相当含まれていたでしょう)。つまりこの年度だけでも希望者のみでは動員の人員確保は無理であったわけです。しかもこれ以降の年度で動員規模はますます多くなっていきます。“どこでもいいから働きたい”という朝鮮人が動員に積極的に応じてやってくる、というケースは動員政策が始まった初期においては確かにありましたが(そしてそのように経済的な苦境に陥っていた朝鮮人がいたことが植民地社会の現実であることにも注意すべきでしょう)、それを一般化することはとうていできません。

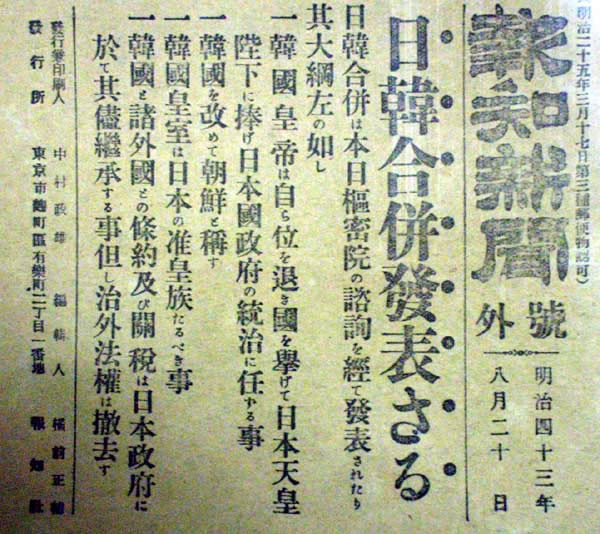

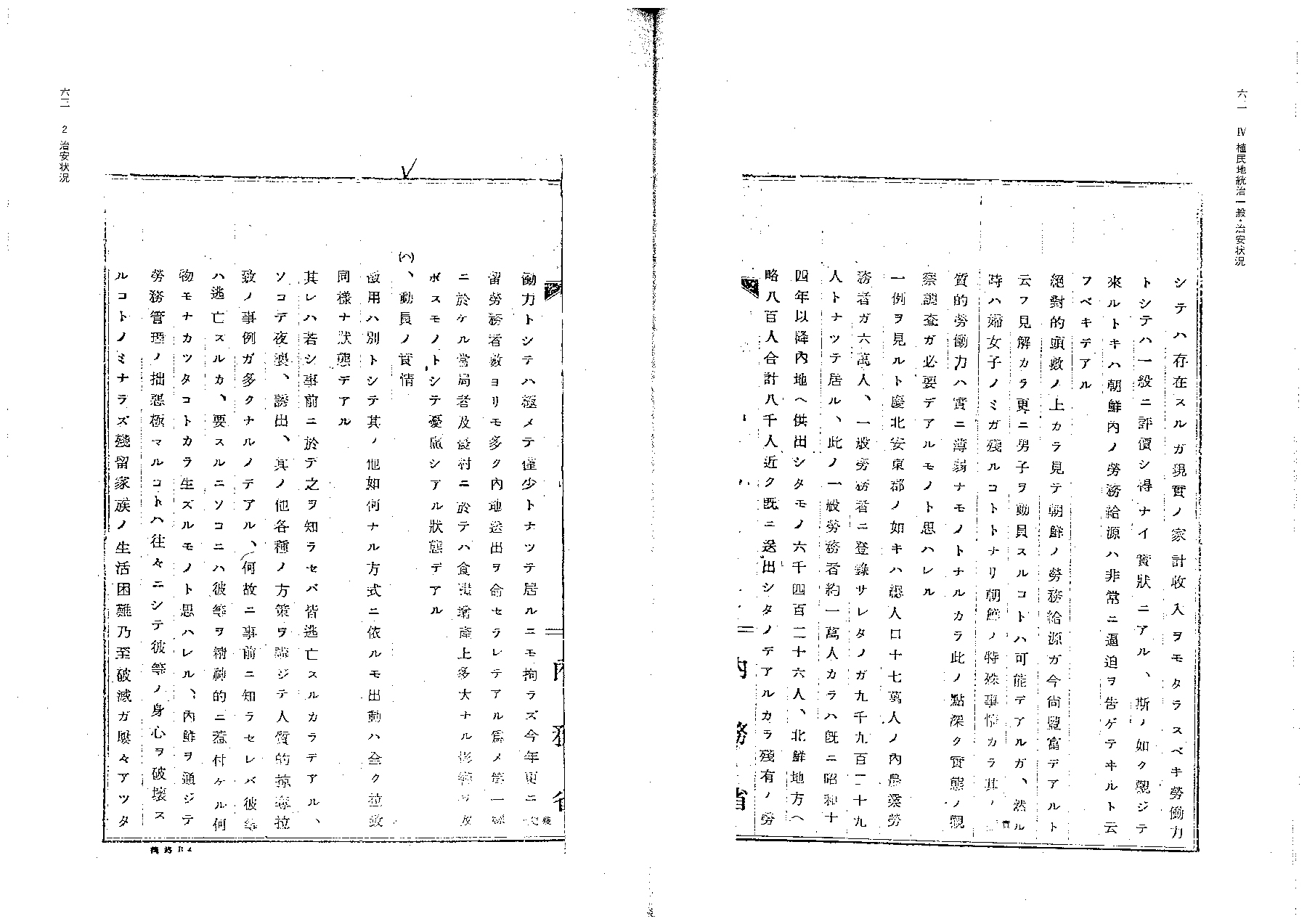

大原社会問題研究所所蔵「日炭高松炭鉱の朝鮮に於ける労働者募集状況」

そして、国民徴用令の発動以前の時期にも実態として暴力的な連行が多発していたので、③も強制連行虚構説の根拠にはなりません。動員のための人員確保の暴力性については多くの被動員者の証言のみならず、当局者自身の残した証言、公文書からも裏付けられます。例えば1943年11月に行われた雑誌の座談会で朝鮮総督府の労務動員担当の事務官は「労務者の取りまとめ」は「半強制的にやってゐます」と発言していました(「座談会 朝鮮労務の決戦寄与力」『大陸東洋経済』1943年12月1日号)。ここでの半強制的という語の「半」は法律上の強制ではないというだけです。行政当局の別な資料では、農耕に従事していた老人や年少者の駆り集めや、たまたま駐在所の前を通った人物をだまして自動車に乗せて役場に連れて行って動員したケースを「半強制的募集」と表現しています(朝鮮総督府高等法院検事局『朝鮮検察要報』第9号、1944年11月号)。

また1944年4月の道知事会議では朝鮮総督自身が「官斡旋労務供出の実情を検討するに労務に応ずべき者の志望の有無を無視して漫然、下部行政機関に供出数を割当て、下部行政機関も亦概して強制供出を敢てし、斯くして労働能率の低下を招来しつゝある欠陥は断じて是正せねばなりません」との指示を伝えています。要するに、本人の意思に関係なしの強制的な人集めが行われているのでそれを止めるように言っているわけです。

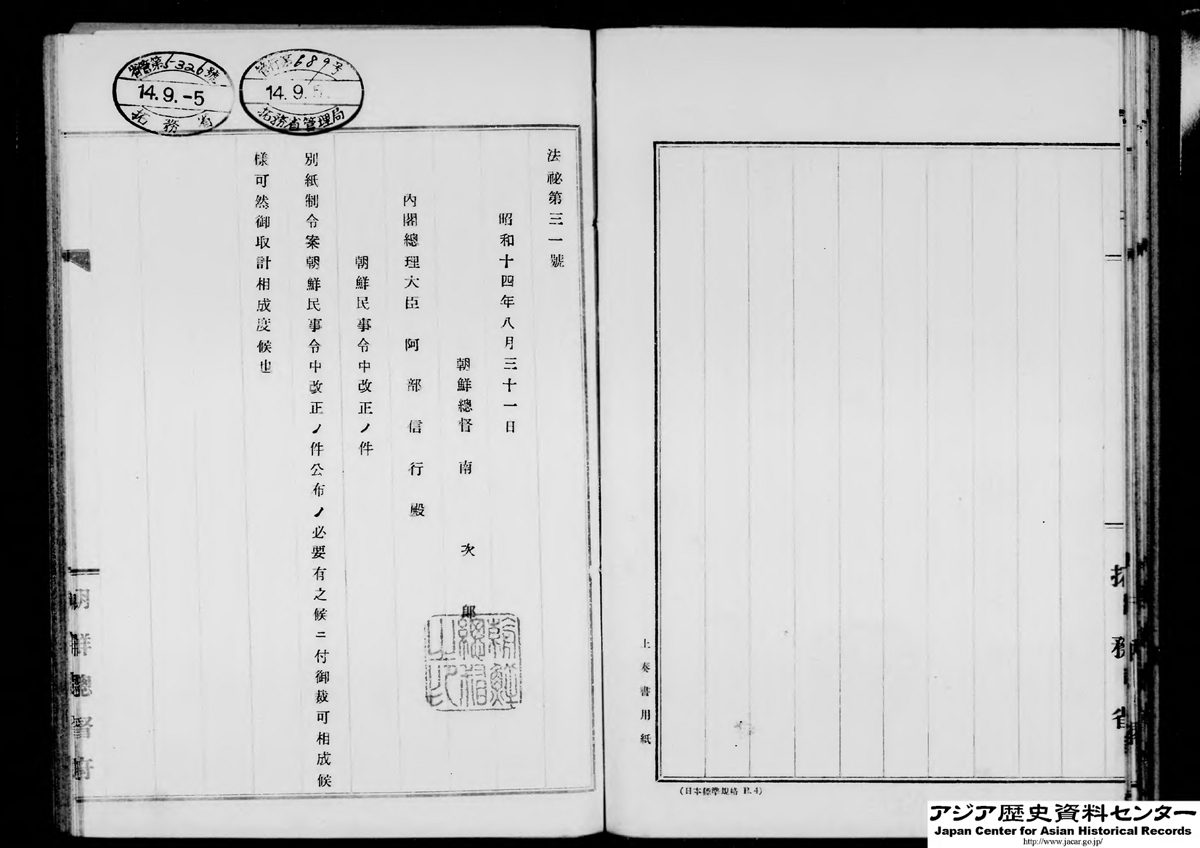

しかし人手が不足しているにもかかわらず動員が拡大していったなかでは「強制供出」が改められる余地はありませんでした。1944年6月に朝鮮を視察した本国政府の役人は「動員の実情」について「全く拉致同様な状態である。/其れは事前に於て之を知らせば皆逃亡するからである、そこで夜襲、誘出、其の他各種の方策を講じて人質的略奪拉致の事例が多くなる」ことを伝えていました(小暮泰用より内務省管理局長宛「復命書」、1944年7月31日)。

小暮泰用より内務省管理局長宛「復命書」、1944年7月31日

そしてもちろん、国民徴用令の発動以降、より動員の実態が暴力的になっていきました。当時の朝鮮では動員忌避者が逃げ隠れすることが日常化し、朝鮮総督府自体も本人を動員できなければその家族を連れてくることを命じるなどの近代国家とは思えないような指示すら出されていたほどでした。いうまでもなく、日本人に対してはこのような人集めは行われておらず、植民地支配のもとでの差別に基づく政策であったということができます。

なお、労務動員に限らず、朝鮮人を軍慰安婦や志願兵を含む軍人、軍属としたことなどを含めて朝鮮人強制連行という場合があります。つまり、戦争遂行のために朝鮮人を使用したことをすべて朝鮮人強制連行といっているわけです。志願兵についてみても実態として圧迫が加えられて「志願」が強いられたケースがあるわけですし、“日本帝国臣民として戦う”という“皇国臣民たる朝鮮人”がいたとしても、それは植民地支配のもとでほかに選択肢もなく日本帝国に都合のよい教育がなされていたためです。さらに言えば、そもそも朝鮮人のほとんどの人びとは日本の政策決定に参加できませんでした(朝鮮では衆議院選挙は行われていません)。朝鮮人は勝手に決められた動員政策に駆り出されたという事情もあります。各種の朝鮮人への動員をすべて強制連行と呼ぶ場合は、そうしたことを根拠としているのです。

参考文献

古庄正・山田昭次・樋口雄一『朝鮮人戦時労働動員』岩波書店、2005年

外村大『朝鮮人強制連行』岩波新書、2012年